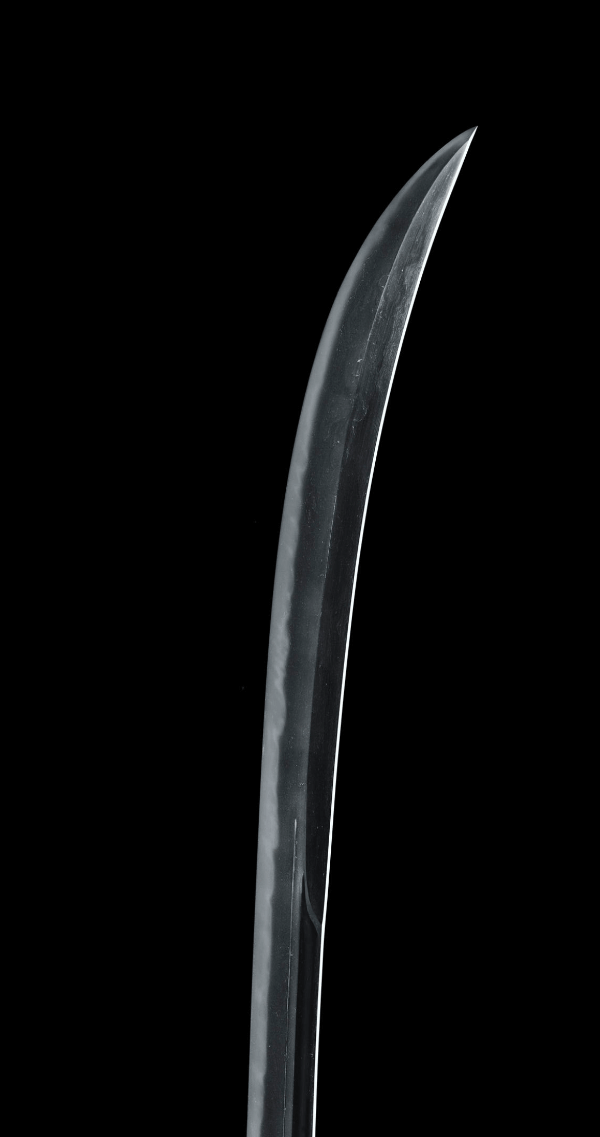

直元流大長刀術

Chokugenryu-oonaginatajutsu流儀

Style

-

なぎなた(薙刀、長刀)といえば弁慶か御殿女中か

みなさまはどのようなイメージをお持ちでしょうか?当流は「弁慶」の方で9尺もの大長刀を用います。

鎌倉武士や荒法師が振り回していたものに近いといえましょう。鎌倉期から培われてきた長刀の技が戦国期の京で一つの流儀として結実し

江戸初期に津軽の地に伝えられました。 -

-

-

この長大な得物の遠心力を使って薙ぎ払い上げる「水車」は破壊力抜群。

当たるを幸いなぎ倒す、とはまさにこのこと。一方、相手の討ってくる発気を止め、気の盛なるを挫くことを旨とするなど

その極意は見えないところにあります。豪快な技の内に秘められた緻密さ。

戦乱の果てに到達した戦場の長刀の精華と言えるのかもしれません

宗家

Head of the family

-

矢吹 裕二

- 1970年

- 福島県いわき市に生まれる。

- 1992年

- 警視庁へ入庁

- 1998年

- 笹森建美に入門

- 2018年

- 警視庁剣道教師拝命

- 2020年

- 一般財団法人禮楽堂代表理事

直元流大長刀術宗家就任

- 2024年

- 剣道八段

-

大長刀の長柄から繰り出される斬撃は大変威力のあるものですが、

遣い手にかかる負荷は相当のもので、一つ間違えば途端に制御できなくなります。パワーとバランス、緩と急、遠と近、静と動、かつ攻めかつ防ぎ淀むことなく。

大長刀術は相反するものに折り合いをつけ調和させて使いこなしていく努力に他なりません。戦国期以降、長槍や鉄砲の台頭により大長刀は戦場から姿を消していきますが、

これを惜しみ時代に適応して伝え残そうとした先人の思いが偲ばれます。